「Q&A」トレーラーハウスの疑問解消!

トレーラーハウスのよくある勘違い

「建築確認申請が不要だから、どんな場所にも自由に設置できる」「固定資産税がかからないから、税金は一切心配ない」——そう考えていませんか?トレーラーハウスは、ビジネスに大きな可能性をもたらす一方で、その特殊な性質ゆえに多くの誤解が存在します。 特に、BtoB事業での活用を検討されている企業様にとっては、法的な制約や税務上の扱いを正しく理解することが事業成功の鍵となります。このページでは、企業担当者が陥りがちな勘違いをQ&A形式でわかりやすく解説します。事前にリスクとメリットを把握することで、安心して事業計画を進めるための一助としてご活用ください。

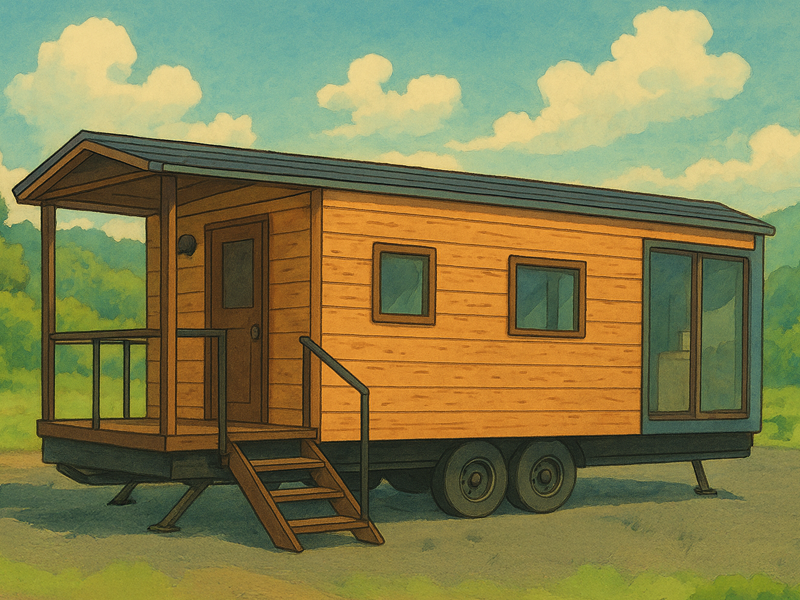

トレーラーハウスは“車両扱い”って本当?建築確認?

はい、条件を満たせば「車両」として扱われるため、建築確認は不要です。 これは、国土交通省の通達に基づいており、トレーラーハウスが「随時かつ任意に移動できる」状態にあるかどうかが判断基準となります。

-

公道を走行できる適法な車両であること(車検取得や基準緩和認定など)。

-

車輪が装着され、いつでも走行可能な状態を維持していること。

-

電気・ガス・水道などのライフラインの接続が、工具を使わずに簡単に着脱できる構造であること。

-

設置場所から公道への搬出入経路が確保されていること。

-

移動の妨げとなるような固定式の階段やポーチなどが設けられていないこと。

これらの条件を満たせば、トレーラーハウスは建築物ではなく「車両」と見なされるため、建築基準法の適用外となります。 そのため、建築確認申請が不要となり、その費用や手間を省くことができます。

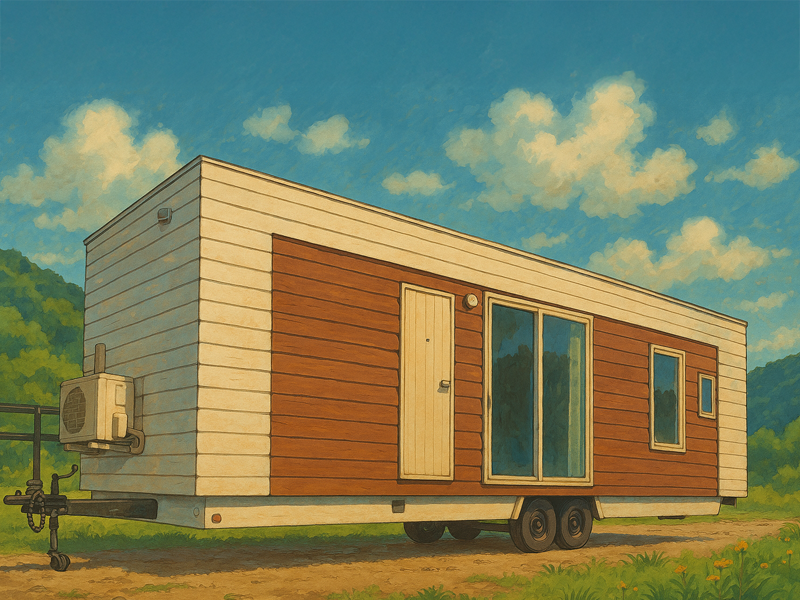

コンテナハウスとトレーラーハウスはどう違う?

BtoB向け事務所の用途でコンテナハウスとトレーラーハウスを検討される際、その違いとそれぞれのメリット・デメリットを理解することが重要です。 主な違いは「建築物」か「車両」かという点にあります。

コンテナハウスは建築物として扱われるため、設置には基礎工事や建築確認申請が必要な場合が多く、それに伴う費用と手間が発生します。 また、断熱性が低いという特性があり、快適な事務所環境を維持するためには追加の断熱工事や空調設備が不可欠です。 最も大きな課題は、撤収・移設にクレーンなどの重機が必要で、高額な費用がかかる点です。

一方、トレーラーハウスは車両として扱われるため、原則として建築確認申請が不要です。これにより、申請費用や手続きの手間を大幅に削減できます。 また、撤収・移設費用も安価で済み、事業の拡大や移転にも柔軟に対応できるのが大きなメリットです。 さらに、不要になった際は売却できるため、資産価値を維持しやすい点も魅力です。固定資産税もかかりません。

結論として、トレーラーハウスが多くのメリットがあります。

キャンピングカーと何が違う?事業利用向きは?

トレーラーハウスとキャンピングカーの最も大きな違いは「自走できるかどうか」です。 キャンピングカーはエンジンを搭載し、自力で走行できる「自動車」です。対して、トレーラーハウスはエンジンを持たず、けん引車によって移動する「被けん引自動車」となります。

この構造上の違いが、事業利用における向き・不向きを決定づけます。 キャンピングカーは、移動を前提とした設計のため、給水や排水、電源はタンクやバッテリーに頼ることが多く、長期間の定置利用には不向きです。イベント出展や移動販売など、頻繁に場所を移動する用途に向いています。

一方、トレーラーハウスは、水道・電気・ガスなどのライフラインを外部から接続できるため、事務所や店舗として長期にわたり定置して利用するのに適しています。また、キャンピングカーよりも室内空間が広く、設計の自由度が高いため、用途に合わせた内装や設備を構築しやすい点も、事業利用において大きな強みとなります。

建築確認不要で設置でき、撤収費用も安価なため、トレーラーハウスが非常に有効な選択肢となります。

キャンピングトレーラーと混同していませんか?

トレーラーハウスとキャンピングトレーラー:根本的な違い

トレーラーハウスとキャンピングトレーラーは、どちらも牽引して移動できる「車輪のついた建物」ですが、その目的と法的な扱いに根本的な違いがあります。

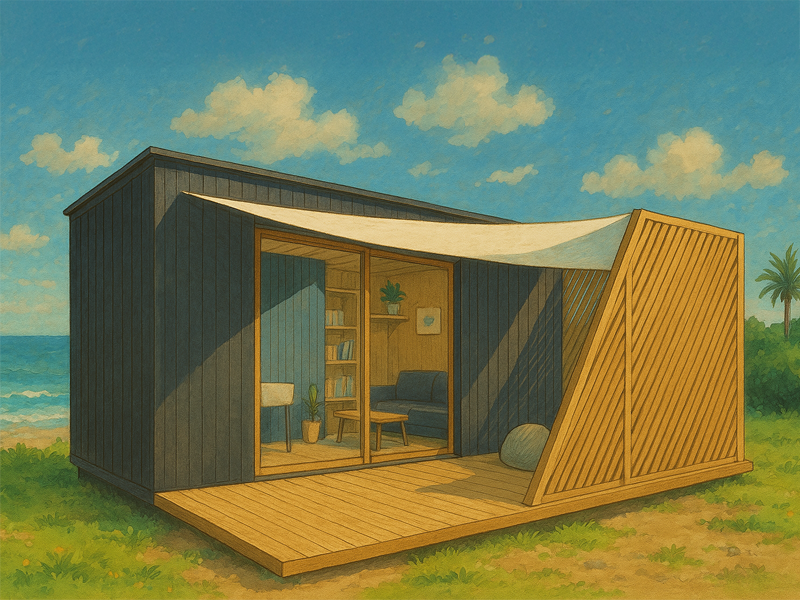

トレーラーハウスは「定置利用」が前提の動産

トレーラーハウスは、住宅や事務所、店舗などとして、特定の場所に継続的に設置・利用することを前提としています。このため、電気、ガス、水道といった生活インフラを通常の建物のように直接接続する構造になっています。

日本の建築基準法では、「随時かつ任意に移動できる」状態であれば「車両」として扱われます。しかし、トレーラーハウスは、給排水管やガス管を簡易に着脱できない方法で接続したり、周囲に階段やデッキを設置して移動を妨げたりすると、土地への定着性があると見なされ、建築物として扱われることがあります。この特性から、災害時の仮設住宅や、期間限定の店舗・事務所など、BtoB(法人向け)のビジネス用途で非常に柔軟に活用できます。

結論:ビジネス用途にはトレーラーハウスが最適

定常的なビジネスでの利用を検討する場合、生活インフラを安定して利用でき、住宅や店舗としての機能をしっかり持たせることができるトレーラーハウスが最適です。建築物として扱われることで、より本格的な事業展開が可能になり、BtoBの多様なニーズに応えることができます。

コンテナハウスは安いですが、何か欠点というのはありますか?

撤去と税金に関するデメリット

コンテナハウスを土地に定着させて建築物とみなされた場合、将来、撤去する際には撤去費用が発生します。また、建築物として扱われると固定資産税や都市計画税の対象にもなります。

この点は、トレーラーハウスと比較するとわかりやすいかもしれません。

トレーラーハウスは、土地に定着しない「車両」として扱われるため、固定資産税がかかりません。また、不要になった際は車両として売却できるというメリットがあります。

その他の主なデメリット

①断熱性・気密性: 元々、輸送用なので住居としての断熱性や気密性は低いです。快適に過ごすためには、絶対、断熱工事を行う必要があります。

②建築確認申請: 建築物としてみなされる場合、通常の住宅と同様に建築確認申請が必要です。これには専門家への依頼や時間、費用がかかります。

③耐久性: 塩害など、設置する環境によってはサビが発生しやすく、定期的なメンテナンスが必要です。

④間取りの制約: コンテナのサイズが決まっているため、間取りや広さにある程度の制約があります。

コンテナハウスは安価に手に入れられる一方で、撤去費用や税金、住み心地など、考慮すべき点が複数ありますので注意しましょう。

トレーラーハウスなら、建築確認申請なしでホテルや宿泊施設を開業できますよね?

トレーラーハウスなら建築確認申請なしでホテルや宿泊施設を開業できる、というのは大きな誤解です。

確かにトレーラーハウスは、車両として扱われる場合、建築基準法上の「建築物」には該当しません。そのため、建築確認申請は原則不要です。しかし、宿泊施設を開業する際は、建築基準法だけでなく、旅館業法など複数の法律や条例の規制を受けます。

旅館業法では、宿泊施設を安全・衛生的に運営するための基準が定められており、トレーラーハウスであっても、この基準をクリアしなければなりません。具体的には、フロントの設置、適正な換気、採光、避難経路の確保、消防設備の設置など、多岐にわたる要件を満たす必要があります。これらの要件は、一般的な建築物と同じか、場合によってはさらに厳しい条件が求められることもあります。

また、自治体によっては、トレーラーハウスを宿泊施設として利用する場合の独自の基準や条例を設けているところもあります。これらの基準は、建築物と同等の安全性を求めるものがほとんどです。

したがって、「建築確認申請が不要だから簡単に開業できる」と安易に考えるのは危険です。開業を検討する際は、必ず事前に設置予定地の保健所や消防署に相談し、必要な許可や設備要件を詳細に確認することが不可欠です。適切な手続きを踏まなければ、違法な営業となり、行政指導や罰則の対象となる可能性があります。もし、宿泊施設など開業したい場合は、弊社にご相談下さい。